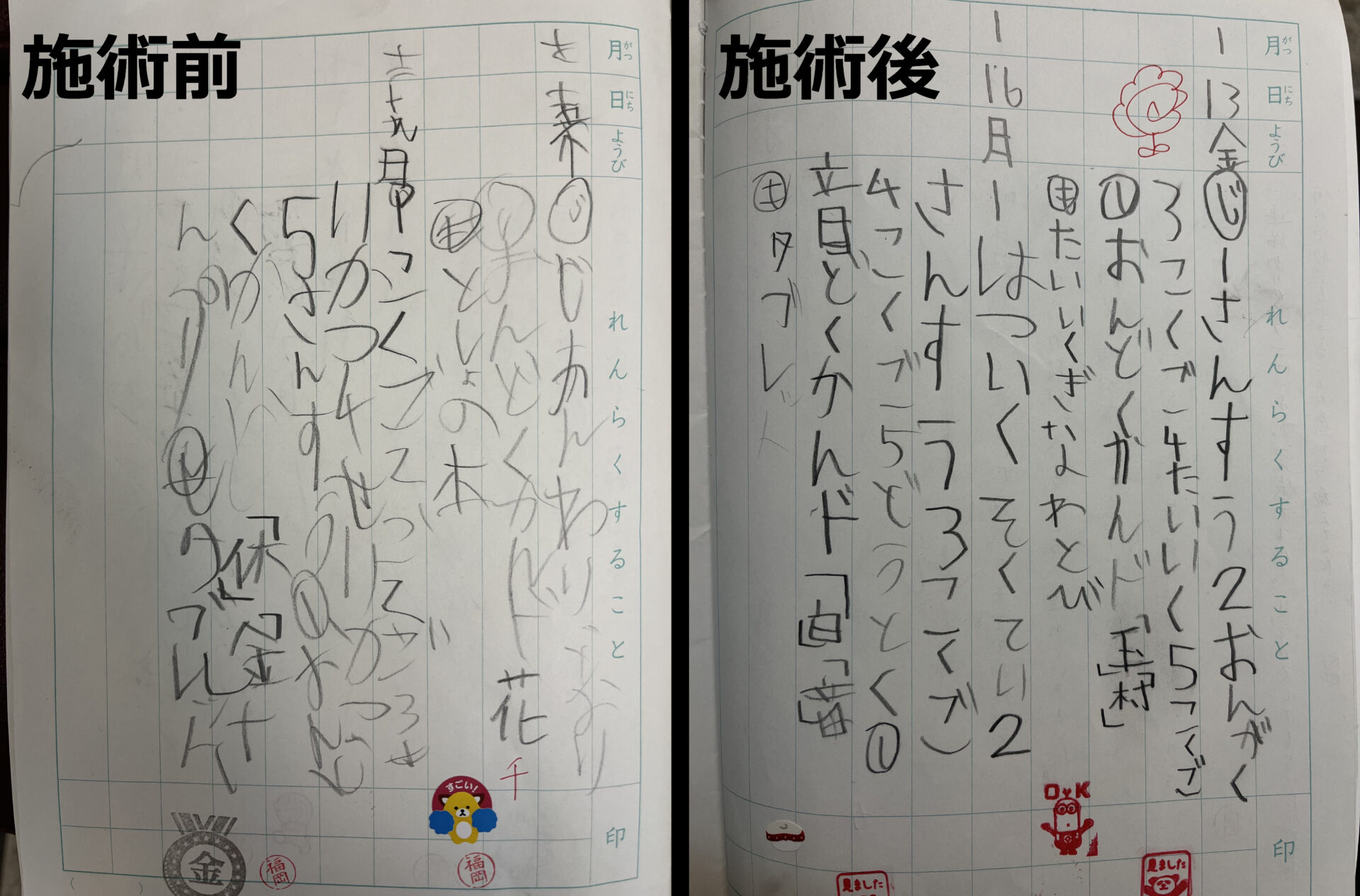

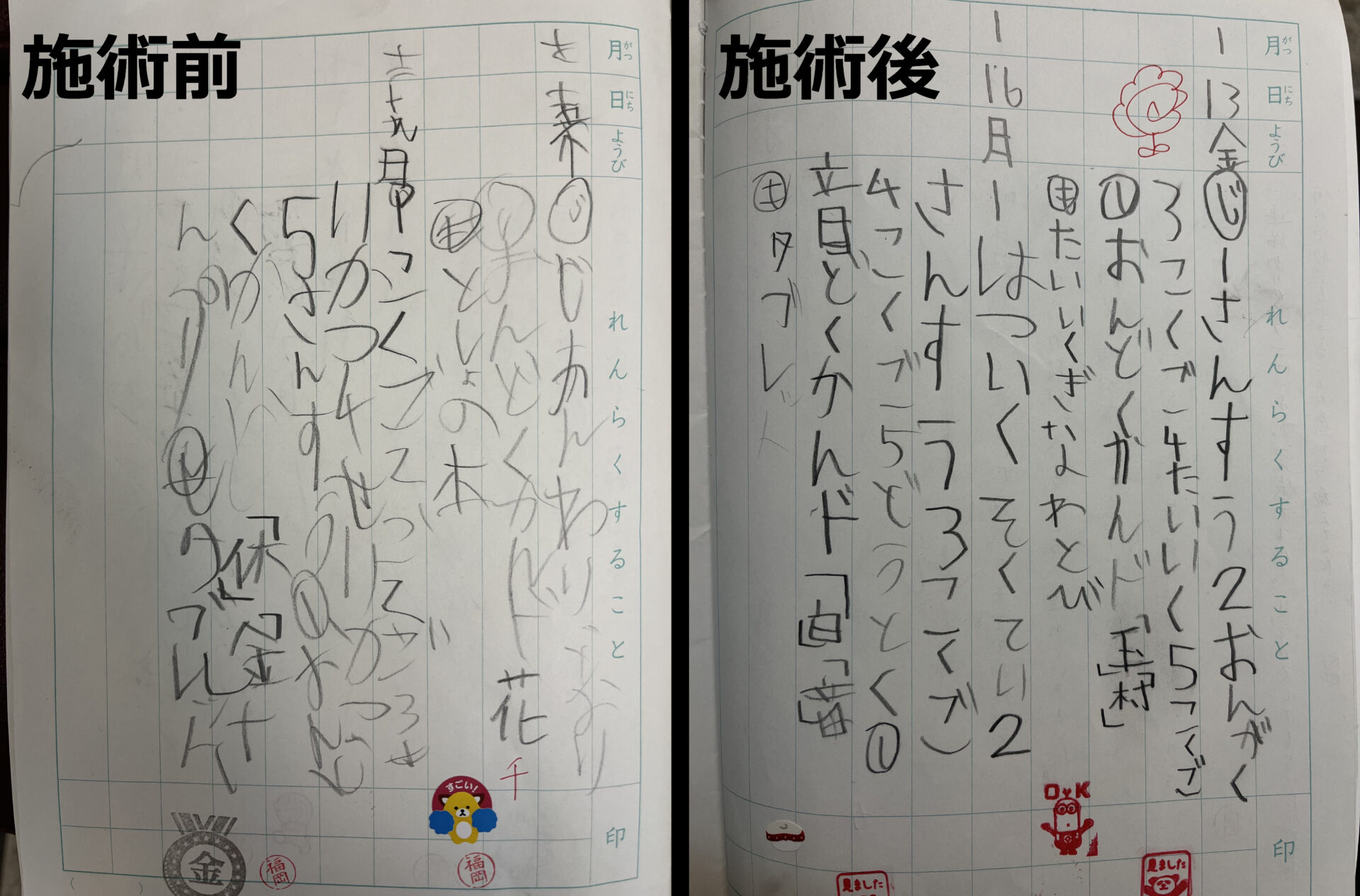

※写真は書字障害と診断を受けたお子さんが気功を一回受けたビフォーアフターの実際の写真です。

左が施術前、右が施術後。

こんにちは。

今回は「書字障害(ディスグラフィア)」、いわゆる書くことに困難さを感じる学習障害(LD)・限局性学習症(SLD)と、私が行っている気功の施術によってどのような変化があったかについて、実際の例を交えてご紹介します。

このページは、単なる理論ではなく、実際に字が書けなかったお子さんがどう変化したかという体験をもとにお話ししています。

本当に悩んでいる親御さんの参考になればと思い、あえて専門用語よりも実感に近い表現でお伝えします。

書字障害(ディスグラフィア)とは?

まずは、書字障害について簡単に説明します。

**書字障害(ディスグラフィア)**とは、「文字を書くこと」に限定して困難が現れる発達障害の一種です。

- 線がまっすぐ引けない

- 大きさや間隔が不揃いになる

- 読めるか読めないかギリギリの字になってしまう

- 丁寧に書こうとしても思い通りに手が動かず、形にならない

このような状態が続くと、書くこと自体が苦手・嫌いになり、勉強への意欲低下や自己否定感にもつながってしまうことがあります。

特に成長段階にあるお子さんにとって、これは深刻なストレスです。

丁寧に書こうとしても思った形にならず、字を書くことがストレスになりがちです。

これにより、字を書くこと自体が嫌いになり、ノートを取るのが苦痛となり勉強が嫌いになってしまう事もあります。

書字障害が一回の気功施術で改善した事例

施術前のお子さんの状況と症状

少し前のことですが、小学1年生の男の子が、お母さんと一緒に当院を訪れました。

そのお子さんは「ほぼ毎日のように頭が痛い」とのことで、来院のきっかけも体調不良でした。

施術前に詳しく話を聞いたところ、痛みの出るタイミングや持続時間、どんな場面で悪化するのかなど、日常生活の中でのパターンが見えてきました。

子どもの不調にはさまざまな背景があります。

怪我の後遺症、学校や家庭でのストレス、習い事のプレッシャーなど、精神的な要因が絡んでいることも少なくありません。

今回の場合も、会話を重ねる中で「おばあちゃんの人柄」による精神的なプレッシャーが影響している可能性が見えてきました。

お母さんも「自分の母親とうまくいっていない」とのことで、家庭内の関係性が無意識に子どもにストレスとして伝わっていたようです。

実際に行った気功施術の内容

まずは身体の状態を整える施術を行いました。

そのうえで、今回は精神的なストレスが明確だったため、心因性の過覚醒(脳が緊張して不安や焦りが強く出る状態)に対してアプローチする気功を実施しました。

子どもでも、大人と同じように脳がストレスに反応してしまうことがあります。

特に、心に負担を抱えていると脳が常に興奮した状態になり、心身の不調として現れやすくなります。

このような場合には、気を通して「心の緊張」を解くことが、状態の改善につながることがあります。

施術は計30分程度。

うち15分は身体の調整、15分は脳と心へのアプローチを行いました。

施術後、お子さんからは「身体が軽くなった」との言葉をいただきました。

気功施術後の驚くべき改善結果

そして数日後、2回目の来院時に、お母さんが笑顔でこうおっしゃいました。

「先生、これ見てください。字がすごくきれいになったんです。」

そう言って、お子さんが書いたノートを見せてくれました。

ページを開くと、確かにそこには以前とまったく違う文字が並んでいました。

初回施術前に書いていた文字は、どこを読んでいるのか分からないような、線が不安定で読み取りが難しい状態でした。

それが、施術後の文字では、形が揃い、線も安定していて、小学生らしい丁寧な字になっていたのです。

私は「たった1回の施術でここまで変わるのか」と驚きましたが、これはあくまでお子さん自身の状態が自然に変化した結果です。

本人の中で何かが整ったことで、文字を書くことに対する抵抗感が和らぎ、スムーズに手が動いたのかもしれません。

発達障害や書字障害が改善可能なケースもある理由

今回のお子さんに限らず、最近は「発達に偏りがあるのでは」と言われる子どもが増えているように感じます。

実際、学校や家庭で落ち着きがなかったり、特定の課題が苦手だったりすることで、早い段階で「発達障害かもしれない」と指摘されるケースも少なくありません。

私の見解としては、もちろんすべてのケースが改善するとは思っていませんし、先天的な要素が強い場合には慎重な対応が必要です。

ただ、中には環境要因や心理的ストレスなどの後天的な影響で、一時的にそのような傾向が見られている子どもたちもいると感じています。

そうしたお子さんに対して、身体や心の状態を整えることで、行動や学習のしやすさが変わっていくケースも実際にありました。

それは「障害が治った」といった話ではなく、もともと持っていた力が発揮しやすい状態になった、という方が正しいのかもしれません。

ただ、そういった変化の可能性や選択肢が、まだ世の中ではあまり知られていないというのが現実です。

子供の不調・発達の問題と食生活・生活習慣の関係性

以前、ちょっと気難しかったり、多動傾向や癇癪があったお子さんのご相談を受けたことがあります。

当時の食生活をうかがうと、保育園の頃からジュースやお菓子が習慣化していて、肌荒れなどのアレルギー反応も出ており、薬も7〜8種類ほど服用していたとのことでした。

ご家庭では、飲み物はお茶や水に切り替えるなど、できる範囲での工夫を始めたそうです。

すると2〜3か月後には、体調が安定してきて薬の量が二種類に減り、癇癪も以前より穏やかになったとお母さんから伺いました。

これは、「食生活の影響で症状が治った」と断言できるものではありませんが、日常の積み重ねが身体や心に影響を与えることがあるという実感を、私自身もこのご家族を通じて再認識しました。

医学的に「治らない」と言われた症状が、なぜ改善することがあるのか?

私の経験上、医学的には「原因不明」や「治療法が確立していない」とされている症状が、気功によって落ち着いたり、楽になったと感じられるケースは少なくありません。

たとえば、チックのような症状に悩むお子さんに対して、遠隔で気功を行っているケースがあります。

施術の後に「症状が穏やかになった」とご家族から報告を受けることもあります。

これは「チックが治る」と断言するものではありませんが、心身の状態が整うことで、結果的に症状が和らぐことはあると私は考えています。

医学や科学は素晴らしい体系であり、私自身も尊重しています。

ただ、まだまだ全てが解明されているわけではなく、「不確定な領域」や「説明しきれないこと」が存在するのも事実です。

だからこそ、気功のように違ったアプローチによって変化が起きる可能性があることも、視野に入れておく価値はあると感じています。

発達障害・書字障害のお子さんをお持ちの親御さんへ

書字障害に限らず、発達のことで不安を抱えている親御さんは少なくありません。

将来のこと、学校生活、学習への影響など、悩みは尽きないと思います。

今回ご紹介したような変化が、すべての方に起きるとは限りませんが、「もしかしたら、うちの子にも合う方法があるかもしれない」と感じた方がいれば、選択肢の一つとして参考にしていただければ幸いです。

ただし、気功やヒーリングの世界には、残念ながら「効果よりも継続回数やお金を優先してしまう施術者」も一定数存在しています。

これはどの業界にも言えることですが、施術を受ける際は、結果を出せる技術を持っているか、信頼できるかどうかを慎重に見極めることが大切です。

本当に困っている方にこそ、しっかりとしたサポートが届くよう願っています。

池袋自律神経気功院 院長上野高寛

整体師として15年以上を施術する中で、「触れずに身体を整える」という新たな可能性に目覚め、気功の道へ

世界医学気功学会元理事の気功師や、テレビで紹介された女性気功師に師事。

数千件の臨床経験を通じて、本当に効果のある気功やヒーリングといったエネルギーワークの技術を確立

気功歴10年、整体歴17年、開業14年、指導歴10年、10,000件以上の施術実績を持つ

鍼灸師、柔道整復師にも技術指導を行い、LINEでの無料カウンセリング(15分)も提供。

献体解剖経験を基に、科学と伝統を融合した非接触気功で、自律神経失調症、慢性痛み、トラウマを改善。3〜5回で卒業可能な結果重視のアプローチが特徴。

その技術を活かした「自律神経氣功整体」で多くの方の不調を改善する傍ら、現在は気功教室も主宰し、後進の育成にも力を注いでいます。

気功の体験会や気功教室も開催しています。お気軽にご相談ください。